「大事なものが“無い”っていうことに、人は気づけないんですよね」 海外ルーツの患者さんと向き合う精神科医・阿部大樹さんへのインタビュー

- HafuTalkProjectTeam

- 2019年2月16日

- 読了時間: 22分

川崎市立多摩病院で精神科医として、日々、海外ルーツの人々を含む多くの患者さんと向き合う阿部大樹(あべ・だいじゅ)さんへインタビューを行いました。

ケイン:まずは阿部さんのルーツや小さかった頃のお話しをお聞かせください。

お母さんが日本人で、お父さんがフランス人です。生まれたのは新潟です。それから10歳くらいまでかな、フランスで生活して。それで小学校の途中でまた日本に戻ってきました。

戻ってきてからは、家の近くに大きな図書館があって、そこにずっと通ってました。伝記を読むのが好きで。当時はそんなに意識はしていなかったですけど。

ケイン:おもしろいですね、手近にある他の人のライフヒストリーから自分を振り返るというか。

下地:自分のアイデンティティ、というとちょっと簡単な言葉ですけど、伝記をよみながら自分を確かめるというか。

知りたかったんですよね。自分がちょっと人と違うっていうのはずっとあったから。どうして自分がそういう行動をとるのか、遺伝なのかどうか、って。今にして思えば、行動遺伝学とかそういう興味だったのかもしれない。小学生の時にはそんな言葉知らなかったけど。

ケイン:ちょっと他の人とは違う行動したことって具体的になにかあります?

部活動にそんなに打ち込めなかったりとか、みんながやってるテレビゲームにあんまりハマれなかったりとか。そんな大したことじゃないんだけど(笑)。それが周囲からの影響なのか、自分の血から来てるものなのかって、知りたくて。

インタビュアー三人:ああ〜。

セシリア:私も小さい頃めっちゃ伝記読んでましたもん。なつかしい。

ケイン:僕もめっちゃ読んでましたね。歴史ものの漫画とかも読んでました。そういえば、そういうこと気にしてたのかなって。

精神科医になって、患者さんと昔の話を色々していると、小学校ぐらいって、他人の存在に気づく時期なんですよね。他者の存在を知る。そのときエスニシティがみんなと違うと、周りより少しだけ早く、他者がいるってことに気づかなくちゃいけなくて。せいぜい一、二年のことなんだけど、その期間にやっぱり精神的な負荷はかかりますよね。

ケイン:そういう時に、ちょっとした些細なすれ違いとか、それこそ打ち込めなさにも出てきますよね。

そうですね。一つのことに没入できない感じの人もいますよね。国際結婚だと親が離婚している割合も高いし、当たり前ってなってることから外れていることの自覚も早い。それで20歳とか30歳過ぎても、そのころの10センチくらい地面から足が浮いてる感じが続くのかもしれない。独特の軽さというか。小さいころに引っ越しを繰り返した人なんかにも似たところがあるけど。医者として話をしていても、ハーフの子供たちって、なんか初対面の印象が感じ良かったり、大人っぽくて話しやすい感じだけれど、それがどこかで一歩引いてる感じと背中合わせになってる。

ケイン:そうですよね。話しやすいんだけど、どこかで外に他者化されていくみたいなところも入り混じってますよね。コミュニケーション取りつつ、外に引っ張られていく。

成長すればするほど、自分のルーツが周りと違うって見せつけられますからね。

ケイン:小学校の頃とかで、友人関係で特徴的だったことってあります?なんか覚えてはることで。

学校で一番頭いいやつが、中国人とのハーフだったんですよ。二番目が僕だったんです。

メンバー一同:おお〜(笑)。

ケイン:いまのも一応メモしときますね!(笑)。

その二人で同じ高校へ行って、同じ大学へ行って、一緒に医者になったんです。ずっとライバルで、高校の時にケンカも一回してるぐらい。全然仲良くなかったんだけど、あきらかに近親憎悪があったと思う。でもずっと一緒だった。

その頃から周りと同化するっていうのを諦めたっていうかね。伝記を読むみたいに、他人の人生に興味もあったから、精神科医になって、同化するのはやめて、いっそのことアウトサイダーとしてやっていこうって。精神科医ってそういう仕事だし。

下地:精神科医になりたいって思ったのはいつ頃なんですか?その、小学校とか中学校の頃?

大学生になってからかな。うちは裕福じゃなかったので、働き始めてすぐお金がもらえる職業に就く必要があって、医者かなぁ、と。医者になること自体にあんまり強い思いはなかったんだけど、大学生になって「社会的自我」みたいなものが芽生えて、どうして自分がこういう行動をとったのか、どうしてAさんがリンゴじゃなくてミカンを好むのかとか、そういう「理由への関心」みたいなものが心理学方面につながったのかなと思います。裕福ではなかったんだけれど幸運だったのは母親からも学問をしなさいと言われてきたんです。プレステ2は買ってもらえなかったんですけど、本はいくらでも買ってくれた。

精神科医の仕事って、今その瞬間に困難を抱えている人に対して、その困難の根っこをどこまで遡れるかを考えるのが大事なんですよ。「今なにに困ってるか」ってのは簡単で、誰にでも分かる。なにか訴えがあって病院に来てるわけだし。

でも例えば、眠れないという症状に対して睡眠薬を渡すだけじゃなくて、なんでこの人は夜ベッドに入るのが怖いんだろうって、ぎりぎりのところまで、その人の今まで経験してきたこととか、子供のころの体験とか、嫌だったこと嬉しかったことと結び付けて理解できるか、そういうことが大切なんです。そしてそこにはその人自身のルーツというのもすごく関係していて。すっごくミクロの社会学みたいな感じ。エスノロジーというか。

ケイン:そうかもしれないですね。ポンって解決策を出すのではなく、そこに至るまでの過程や本人のライフヒストリーをみながらっていうのは分野が違うけど似てるなあって思いますね。

社会学と精神医学って非常に近いところにあるんですよね。現代の精神医学は、サリヴァンっていうアメリカの精神科医に始まるんだけど、この人自身ほとんど社会学者みたいな人だったし。現在から過去を振り返って、過去からどう現在を予測するのか、データをどう積み上げるのか、それをどう解釈するのか、そういうことが精神医学なんだ、って。

下地さんが本に書いた言葉を使わせてもらうと、僕みたいに90年前後に生まれたハーフの子供ってのは「第3世代」なんですけど、その後2015年ごろになってハーフに対する世間一般の意識にちょっとした変化があったように感じます。スポーツ選手の存在が大きかったと思う。その頃から、エスニシティに関するエッセイとかを僕は少しずつ出すようになって、それを読んで僕のところにわざわざ受診する人も出てくるようになって。情報の動き方が変わった。

下地:研究の分野ではあんまりこのテーマは進んでないので、あまり興味を持たれないテーマなのかなってなんとなく思いながら勉強してきたんですね。同じ研究仲間に話してもなんとなくピンとこないところがあったんだけど、なんかハーフのテーマで発信を始めた時に、それについて知りたいという人が実は社会にはたくさんいらっしゃって。本人だけじゃなくて、その家族とか、恋人とか、ハーフの子どもたちを教えている先生達とか、いろいろな方からお声がけがあって。ハーフについての話とか物語とか、とにかく知らないから知ってみたいっていう意見があって。阿部さんのお話にも興味を持たれてらっしゃる方もいるんでしょうね。

歴史の話になっちゃうけど、日本って中国文明の端っこにある小さな島だし、漢字だって借り物で、学問の言葉も大半は明治時代に入ってきた洋物です。演歌だって後ろで伴奏してるのはジャズのビッグ・バンドがもとになってる。だから日本に生活してる限りなんかの対称軸みたいなものが必要で、それをハーフの人たちに求めているのかもしれない。どこまでが人類共通の行動で、どの部分が「日本人らしさ」なのか、とか。その問いをハーフの人たちの存在に投影して、答えをなにか見つけようとしているのかもしれない。それはときどき感じますね。そんなこと言われても、僕にはどうしようもないんだけど。

ケイン:例えばハーフのスポーツ選手がニュースになったときに、いま「対称軸」っていうお話がありましたけど、「日本人らしさ」っていうものが、意外とゆるっとしていることに、なんとなくみんな気づいてるんじゃないかなって。でもそうやって生活を組み立てている中で、ハーフっていう存在がポンと現れた時に、なにかを参照せざるを得なくなって、仲間の側に引き入れたり、ちょっとそこから出してみたり、っていうことが起きていて。そういうものとすごくリンクしているのかなと思います。

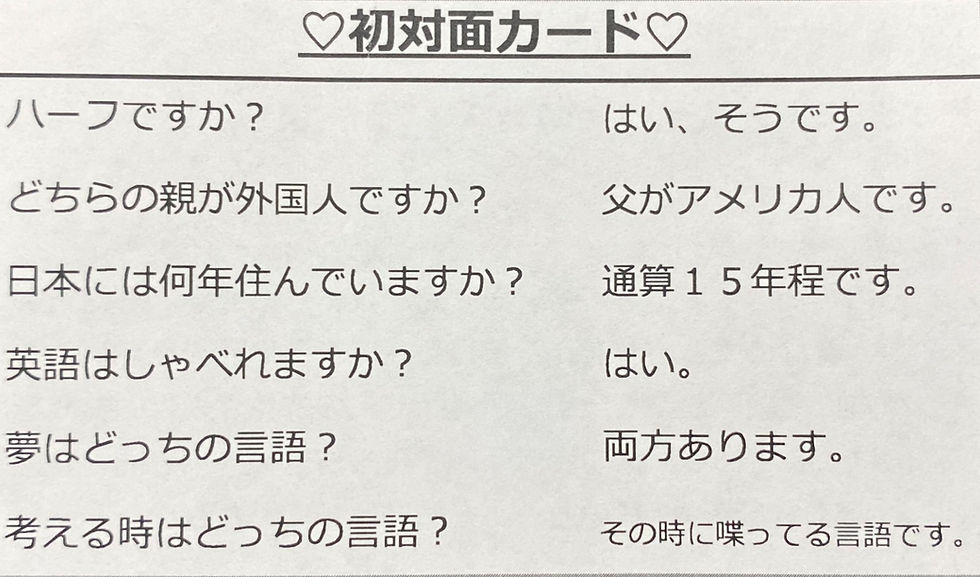

ハーフの人が初対面の人に一番聞かれるのが「英語話せるの?」でしょうね。ほとんどの人が最初に知ろうとするのが「言語」なんです。日本語を話せるのかどうなのか、とか。別に最初の質問が「肌が白いと日焼けしやすい?」とかでもいいわけじゃないですか。でもそうじゃなくて、最初に聞くのが言語っていうことは、集合としての日本人がコンプレックスに近いものを抱えていて、それが投影されている。コミュニケーションできるのかどうかっていうことに。そういうことじゃないかなと思う。

ケイン:そういうもののなかで、「国籍」も潜り込んでくるわけですよね。

そうそう。たとえば、「お母さん何人?」って、国籍の話になるとして、「ドイツ人です」っていうのと、「ベルギー人です」っていうので、それで何かが変わるわけでは全くないのに、でもそれを聞いておかないとすわりが悪い感じがする。それは、どういうものに「すわりのよさ」を感じているのかっていうことの裏返しですよね。

セシリア:最近ずっと腑に落ちないことがあって、ずっとモヤモヤしていることが。この活動を始めてから、たまにみるツイッターのコメントとかで「子どもの頃に、子どもの相手からうけた発言とかは人種差別じゃないでしょ」って言われることがあるんです。「いじめと人種差別を一緒にしないで」っていう。それについてどう対応したらいいのかよくわからなくて…。

「人種差別はよくない」っていうことはすごく広く共有されているんですよ。「差別はよくない」っていうのは小学生でもわかるだろうし、90歳のおじいちゃんでもわかる。でも「人種」っていうのをリアルには体験できていないんだと思う。レイシャル(人種的な)な問題って本当は身の回りにたくさんあるんだけど、イメージしにくい。それで、なにか自分がイケナイことをした、とか、イケナイことをしている、と思いたくないから、「これは人種差別ではないんだ、他の理由があるんだ」って。

良く知らない人間の集団に対しては、漠然とした恐怖感を人は持つものです。知らない言葉とか、知らない習俗とか、「なんかよくわかんない怖い」って。人種差別の根本って、実はそういうところにあるんだけど、そういう自分の内側の悪意の芽みたいなものから、「ぼくが人種差別なんかするわけない」って目をそらすんですよ。それで、「ひととして」当然だ、とか、「法律だから」とかの問題にすり替えて。

罪の意識があっても、それを自覚するのは難しい。イケナイことをしたんだということを認めることはつらいことだから。「イケナイことではなかった」と言いたい、誰よりも自分に言ってあげたい。そういうことなのかなと思います。

セシリア久子:なんだか、スッと理解できました。

ケイン:結構根深いところですよね。つまり、「こういう問題があります」って提示したときに、「それって誰にでもあるよね」って反応されることがあって。

下地:もちろん、他の問題を軽んじているわけでは全くなくて、例えばいじめの問題はそれ自体が深刻であることはもちろんで、でもその上でハーフの子どもにはこういう問題もあって、っていうところを伝えたいというところですよね。

ケイン:そういうふうに発信をしようとすると、なにか口を封じられてしまうというか、抑圧というか、何かを語ろうとする時に、「それって」というカットが入るというか。阿部さんがエッセイを書かれているとなにかそういう反応ってありますか。

僕たちが気をつけなきゃいけないのは、例えばこれからオリンピックのときとか、日本人が深いところでコンプレックスにおもっている身長とか、脚の長さとか、そういうところを悠々と超えた人たちが「日本人」の代表として活躍しましたっていうときに、マジョリティの中にあるうっすらとした悔しさがバックラッシュになることですね。大坂なおみさんに起きたことと全く同じことが起きると思うんです。オリンピックの時に、他のハーフの選手みんなに、一挙に。

いわゆるハーフタレントみたいな、もともとメディアの世界で「処世術」を身に着けてる人はやり過ごすことができると思う。精神的にも、自分を守るための手段を身に着けているはずだから。でもほとんどのスポーツ選手が、そういう攻撃に対してある種ナイーブかもしれない。精神的にも、あるいは自分から言葉を発する上でも。金メダルを取った時に、レイシャル・ポリティクスに全くナイーブな状態で、「お前、日本人じゃないだろ」って言われれば、それまで経験したことないくらいに深く傷つくだろうし、上手な対応ができない可能性がある。「多様性」の象徴とかに持ち上げられた分だけ、後には強烈なバックラッシュがくると思います。そういうことに今から備えておかないといけない。

下地:スポーツ選手だから、もちろんそれまでスポーツをやってきたわけだけど、突然アイデンティティについて聞かれてしまう、アイデンティティ・ポリティクスについて聞かれてしまうということですよね…。

それがすごく問題になると思うんです。しかもそれが…。

ケイン:僕もオリンピックに備える必要があると思っていて。それで授業でもそのテーマを出したりしてて。大坂選手や、エジル選手のこともあったりして。その「日本人であるかどうか」というところを過剰に求められるのと同時に、多分、過剰に適応しようとする人とナイーブになってしまう人が出てきて。それをみている観客の中にもハーフの人もクオーターの人もいるっていうところがあって、ある種の「踏み絵」としてオリンピックが…。

そうですね。

下地:やっぱりシンプルにオリンピックって「どっちの国を応援するのか」っていうのもありますもんね…。それを日常で問われてしまうというのが。

オリンピックの時期って、これまで体験したことがないような雰囲気になってくると思うんですよ。「あいつは日本人なのか?味方なのかどうなのか?」って。

セシリア:そうですよね、そういうときに発信しないと、自分が10歳の時にも言われてきて、20歳の時にも言われきて、30歳になってもまだ言われるのかっていう、何年経ってもあんまり状況が変わってないっていうのが…。オリンピックの時に、ハーフの子が、「お前どっちの国を応援するんだよ」っていわれちゃったときに多分けっこうしんどいですよね。こういう発信は大切です…。

ケイン:いかに備えるかっていうね。

まあでも、そういうことが起きるってことはもう分かりきってることなので。これまで繰り返されてきたことだし。オリンピックを契機に、ナショナリティとは何かって、そういうことが問題になるのは。HAFU TALKさんのようなところが、それを先回りして発信していくことがすごく大事だと思う。

ケイン:そうですよね。自分たちがこれまで経験してきたことが、二年後にドバッとくると考えると、そういう時のための言葉のストックとためておくというか…。

そうですね。これまで「ハーフ」の代表というとモデルさんだったわけですよ。タレントだから、間にはメディアが入っていた。それが今度は、スポーツ選手がそういう存在を代表するようになる、もうあと2年もしないうちに。そうなったときに何がおきるのか。それに対応する義務まで選手に課すべきじゃないと思う。だからメディアに近いところにいるHAFU TALKさんとか、あとは自分自身も精神科医として対応していかないとなって、そう思います。

下地:あとは、発信のときにすごく気をつけようと思っているのが、「日本人」対「外国人」対「ハーフ」みたいな、なんかその三者関係の構造も変えたいなぁと思うところがあって、「完全な他者としてのハーフ」というよりは、なんかもうちょっとソフトランディングしながら。というのは、やっぱり話を聞きたいという人の中には、敵対的な感情ではなくて、知りたいというもののなかに、すごくこう人間関係とかコミュニケーションを築いていきたいという気持ちを感じたりとかあって。

自分の場合は、お母さんがハーフで、お父さんが日本人なんで、お父さんの部分もずうっと近くでみていて。そういうポジションでみていると、ずっと身近にいるお父さんがどうお母さんの「ハーフ的な部分」を感じ取ってきたのか、ということを、いろいろインタビューするときとかも思い返したりしています。最近、LGBTやセクシュアル・マイノリティの人たちの話と重ねて自分の中で落とし込んでるところがあるんですけど、「男性」対「女性」対マイノリティとしての「LGBT」ではなくて、実は「男性」も多様で、「女性」も多様で、そういう中で考えていくっていうところで。「日本人」っていうのも、本当は地方とか都市とか、考え方とか、言葉とかも違っていて、そういうところで「ハーフ」っていうものは何か特殊なものではなくて、うまくソフトランディングできないかなあと思っていて、そこのやり方っていうのは難しいんですけど。

たとえばゲイのコミュニティとレズビアンのコミュニティはほとんど伝統的なくらいに仲が悪くて、その間に挟まれてバイセクシュアルの人たちが無いことにされてきて。一方で僕たちは「ハーフ」っていう漠然とした概念で一つになっていて、そういう点では幸運なのかもしれない。ソフトランディングさせなきゃいけないのは全くその通りで、たとえばアジア系のハーフの人と、ヨーロッパ系のハーフの人とが対立するような状況は絶対に作っちゃいけない。だから、HAFU TALKさんが、「ハーフ」って言葉を堂々と使ったことはすごく良かったと思ってます(笑)。

ケイン:めちゃめちゃ迷ったんですけどね。

セシリア:ハーフっていう言葉に対して、それはあかんやろっていう意見もありますからね。

でも、「ダブル」なんていうのもバタ臭いしね(笑)。いかにもポリティカリー・コレクトです、みたいな。ハーフっていう言葉も、肯定的な意味で捉え返していけばいいのかなと思います。

ケイン:そうですよね。それぞれ違うんだけど、その違うしんどさみたいなものをそれぞれ伝えていって。そういう多様な声をハーフトークを通して伝えていきたいので、阿部さんがされていることともすごくシンクロするのかなと思います。あと、すごくお話を聞きたいと思っていたことがあって、いわゆる「ロールモデル」っていうのがすごく少ないなって思っていて。例えば僕だったらウエンツ瑛士しかいなかったりして、でもハーフタレントって全然参照点にならないところもあって。

リービ英雄の書いた『星条旗の聞こえない部屋』を読んだとき、苦しいなー、鬱陶しいなーって思ってたことが全部書いてありました。22歳のとき。でも彼は作家だし、ロールモデルっていうのとはちょっと違うかな。確かに、「この人のように生きたい」っていう人はいない気がする。ロールモデルを見つけにくいのは、マイノリティと言われる子供たち全般にとってそうですね。マイルス・デイビスが「俺は黒いキッズたちのためにずっとビッグでいなきゃいけないんだ」って言ったのもそういうことだと思う。リービ英雄も政治的な発言はしないしね。前に一緒に温泉行ったとき、色々思うところはあるみたいだったけど。

ケイン:そういうことって割と重要なことなのかなと思っていて。例えばスポーツ選手とかタレントだったら割と受け入れられる素地はあると思うんですけど、授業の中でたまに挑戦的に「政治家として出てきたらどう思う?」って聞いてみると、やっぱりみんな素直になって「やっぱりそれは…」ってなるんですよね(笑)。ナショナリティとか、レイシャルなことを語ることが、ものすごく政治的なことに聞こえてしまうし、判断されてしまうということころがすごくあると思うんですよね。

ハーフっていう存在が最初に市民権を得たところが芸能界のキラキラした世界で、その後にスポーツ選手、そのうちアカデミックな世界にも入るようになって、やっとその後じゃないかな、ハーフの人間が特別じゃなくなるのは。ロールモデルは少ないですけど、10代の子ども達に、どこら辺までが「大きくなれば気にならなくなる」ことなのか、言葉にしていかないといけないと思います。不思議と、言われなくても分かってるって子が多いんだけど。

下地:阿部さんのところにくる子ども達は、どういう問題を抱えている子が多いんですか?

具体的にいじめを受けたわけじゃないけど、ご飯食べられないとか。嫌な事されたわけじゃないけど、学校に行けないとか。ある種の引きこもりですよね。自分は人と違うということを改めて突きつけられるのが嫌で、あとは思春期に胸が大きくなるのが嫌で、あるいは肩幅が人と違うとか、そういうのが気になってきたりとか。学校はそういうことが隠しようもなく明らかになっちゃう場所だから、まぁ嫌でしょうね。どこまで自覚的かは人によりますね。

セシリア:体の変化は結構しんどいと思いますね、女の子は。

病院に来るハーフの女の子は拒食症が多くて、やっぱり思春期に体つきが変わってくるので、二次性徴もちょっと早いし…。

セシリア:女の子同士でも言いますからね、「胸が出てきたね…」みたいな。もうほんと、セロテープ巻いて学校行くか、行かないか、みたいなかんじですからね。

自分が周りと違うっていうことを突きつけられるのと同時に、人より早く性の世界に足を踏み入れなきゃいけなくて、それが二つ同時にやってくるからね。親が離婚してたり母親がいないこともあるし。

下地:治療っていうと難しいじゃないですか、薬を出して終わりっていうわけにはいかないので、患者さんと関係性を続けていくっていうことが必要で。

そうですね。今は一日に20人くらい診察しないといけないんですよ。そうすると実際のところ、一人の患者さんとお話しできる時間って30分くらいだけなんですよね。でも来週も来ていいよ、来週またお話聞かせてねって、言います。それを繰り返して、何とか自分で生きる道が見つかるところまで。僕が小さかったころよりは今の方がコミュニティとかも作りやすくなっているから。学校以外のコミュニティも、いまは特別じゃないし。

下地:阿部さんみたいに、話せる相手がいるっていうのも大事ですよね。言ってもわかってもらえない、って思っちゃうところで、聞いてくれる人がいるのはありがたいですよね。

そういう意味では精神科医の仕事はこれから増えるなーって、思います。

ケイン:「来週また30分話そう」って声かけはそれこそ大事ですよね。その時でパッと終わってしまう関係ではなく、続いていくというか。ある種の生きる道、というか行き先を見つけるめどがたつぐらいまでみたいな。

その瞬間に問題を解決することは…できないわけじゃないんだけども。ただ問題を解決すると、一週間後話せる、二週間後話せるという道を絶っちゃうことになるから。問題をその瞬間に解決しない、ということはすごく大事なことかもしれない。

ケイン:なるほど。

その瞬間に、ご飯たべれない、とか、眠れないとは、お薬を出せば治るのかもしれないけれど、その後は根本の病理を抱えたまま生活していくことになるから。だから、いまその瞬間に治すっていう選択肢をあえて排除しないといけないんですよ。ハーフの子に限ったことじゃないですけどね。

ケイン:やっぱり、そういうことをやっていかんとあかんねん、とすごい思いました。まだサイトを立ち上げたばっかりですけど、しんどくなったときになんとなくふらっと立ち寄れるような場所にしようと思って始めたんですよね、三人で。必要な時に必要になる場所になれればいいなと。自分が小さい時にやっぱりそういうところがなかったし、なかったことにすら気づいてなかったから。後から振り返って、そういえば無かったかもみたいな(笑)。

なんか、大事なものが「無い」っていうことに、人は気づけないんですよね。「無い」ことに気づくことはできない。だからそれは、経験した人たちが発信していかないといけなくて。必要なものがここには無いかもしれないけど、でもそれに代わるものがあっちにはあるかもしれないよ、って言えれば、少しは助けになるかなと。難しいけどね(笑)。

下地:例えば、調査でインタビューをしていたりすると相手の話で共感してこちらも泣いてしまうとかあって、阿部さんも自分自身の気持ちの整理が大変になるときもあるのかなと思ったりします。

ありますって言いたいんだけど…。自分がまさに経験してきたことに、目の前の子がまた晒されていて、泣き崩れてたりすると、こっちが泣いている余裕がないんですよね。放っておいたら自殺しちゃうな、っていうのがわかるから。泣いてる暇がない。患者さんと一緒に泣くのは精神科医の仕事じゃないと思う。患者さんの気持ちを理解するのと、一緒に泣いたり一緒に怒ったり、というのは別のことなので。一緒に泣きたくても、笑わないといけないときもあるし。こういうシニカルなところは職業病ですね。

ケイン:一番しんどい子にとっての、一番ギリギリのところで接してるわけですよね。自分もインタビューさしてもろうてる時に、「めっちゃわかるー」っていう時があるんですけど、それがものすごい、生死に関わるような際々のところだと…。僕たちは聞いて書くしかできないんですけど、それが命に関わってくる時の、その緊張感というか、うん。

終わらない緊張感はありますね。「ハーフとしてのロールモデル」って、さっきも言った通りに無いんだけど、ただ精神科医としてのロールモデルはたくさんあるので、その点では楽なのかもしれない。

ハーフとして人前にでるよりは精神科医として人前に出るほうがずっと気が楽です。社会一般が精神科医に求めてることは明確だし、どういう話を聞きたいのかもはっきりしてるから。ハーフとして人前に出ると、みんないろんなものを投影してくるからね。みなさんも、「社会学者」として出るほうが楽じゃないですか?

ケイン・下地:そうですね(笑)。

下地:この前、読ませていただいた阿部さんの記事もルーツの話ではなく、アルコール依存症の方のお話でしたよね。 (参考記事はこちら:「アルコール依存症:「否認の病」その実態 」阿部大樹)

今まで人前に出る時は、必ずハーフとしての自己主張を少しでも入れるようにしてたんだけど、その記事のときには、ハーフということは全く関係なく、純粋に精神科医として人前に出て、顔写真を載せて。編集者がいい人だったから、「それでいきましょう」と言ってくれて。たまに気になる方もいるんですよ、「読者がびっくりするかもしれないからルーツのことはできるだけ入れてください」とか言われるんですよね。野球でも、オコエ選手は打席のたびに「母親の国籍は…」って説明されていますよね、それが無いと落ち着かないみたいで(笑)。

ケイン:僕もよさこいをやってるんですけど、チームの代表としてラジオに出演した時も、まず冒頭でよさこいの話ではなく、なぜかルーツの話になるんですよね(笑)。

職を手に付けることで解決していくこともあるのかもしれないですけどね。まあ、小さい子に「働くようになれば気にならないよ」とは言えないけど。

最後に…クラウドファンディングを通じてHAFU TALKを応援してくれようとしたキッカケについてお話してくださいました。

いくら偉そうなことを言っても、結局のところ病院の外で子供たちの身に起きることまで僕たちは関われないし、HAFU TALKさんは自分が小さい頃やってほしかったことをやってくれているのかなと思いました。ぜひ活動を続けてください。

阿部大樹さん、ありがとうございました!!!

***

阿部大樹 精神科医

1990年生まれ。新潟大学医学部卒業後、2015年より都立松沢病院勤務。

2018年より川崎市立多摩病院神経精神科長、現職。

論文

『戦時下の松沢病院』

『対話と「治療」について』

『妄想の意味、機能と出自』など。

インタビュー

ケイン樹里安

セシリア久子

下地 ローレンス吉孝

それはよくある感情です。自分のアイデンティティの一部を探求したいけれど、どこから始めればいいかわからない、特に最初はプライベートにしたい場合など。オンラインクイズは、これのための驚くほど有用でプレッシャーの少ないツールとなり得ます。例えば、シンプルな無料ゲイ診断のようなものは、あなたの魅力や感情について新たな視点で考えさせるような質問を提供できます。それは「結果」そのものにあるのではなく、質問に取り組む行為が自己内省を促進することにあります。それは、あなたの魅力や感情的なつながりのパターンをよりよく理解するのに役立つかもしれません。それは非常に個人的な経験であり、これらのツールは、あなたが快適で判断されない空間で内省を優しく促すために存在します。それはあなたが抱いている好奇心を探求し始める単なる方法です。